[新人技師向け]脳梗塞ってなに??

脳梗塞について学ぼう!

脳梗塞を生じている脳みそでは何が起きているのか?

それはずばり、「脳実質の浮腫」です。

きんちゃんが広島で勤務していた職場は脳神経外科メインのため、頭蓋内精査や頭痛精査で頻繁に頭部CT、頭部MRIを撮影していました。

MRI検査については控えめに言っても7割以上が頭頚部MRIの検査です。

この記事では、きんちゃんの実際の勤務経験を交えながら、脳梗塞について分かりやすく新人技師向けに解説をしています。

実際の臨床画像もいくつか紹介するので、明日からの業務にすぐに活かせる内容が多くあることでしょう。👍

- 脳梗塞の基礎的なことが分かる

- 脳梗塞とはどんな状態なのか分かる

- 実際の脳梗塞を発症している画像が見られる

- 脳梗塞の所見を臨床画像から見つけることができる

脳梗塞の基本情報

脳梗塞とは、脳実質の浮腫だとお話ししました。

では何が原因で浮腫を起こしているのか?

それは、脳動脈の狭窄や閉塞です。

脳実質に栄養を届ける大小無数の脳血管の一部が狭窄、閉塞を起こしてしまうと血液の正常な流れが滞ってしまいます。

狭窄、閉塞した場所の先の脳実質が虚血により浮腫を起こして、最終的には脳組織が壊死します。

狭窄や閉塞はどのようにして発生するの?

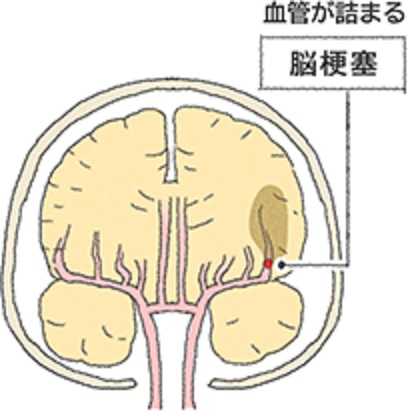

引用した画像を用いて説明します。

動脈硬化を伴う血栓ができたり、他の場所でできた血栓が飛んで塞栓(血栓ができた箇所とは別の箇所で詰まること)することで血管は狭窄、閉塞を起こします。

そして狭窄、閉塞した血管が通る脳組織に血液が供給されなくなり、虚血状態が起こって神経細胞、脳組織が壊死してしまうのです。

壊死してしまった箇所はもう元に戻ることはありません。

画像撮影で脳梗塞を発見したら速やかに報告、適した治療の実施が重要になります。

脳梗塞は時間との勝負なのです。

臨床現場における脳梗塞の見つけ方

実際の画像を見て一緒に脳梗塞の所見を見つけましょう!!

救急搬送された患者が脳梗塞疑いの場合は、MRIにてDWIを撮影することが脳梗塞の発見に有用です。

また、CT画像でも脳梗塞の所見である「early CT sign」はぜひ見つけられるようにしましょう!

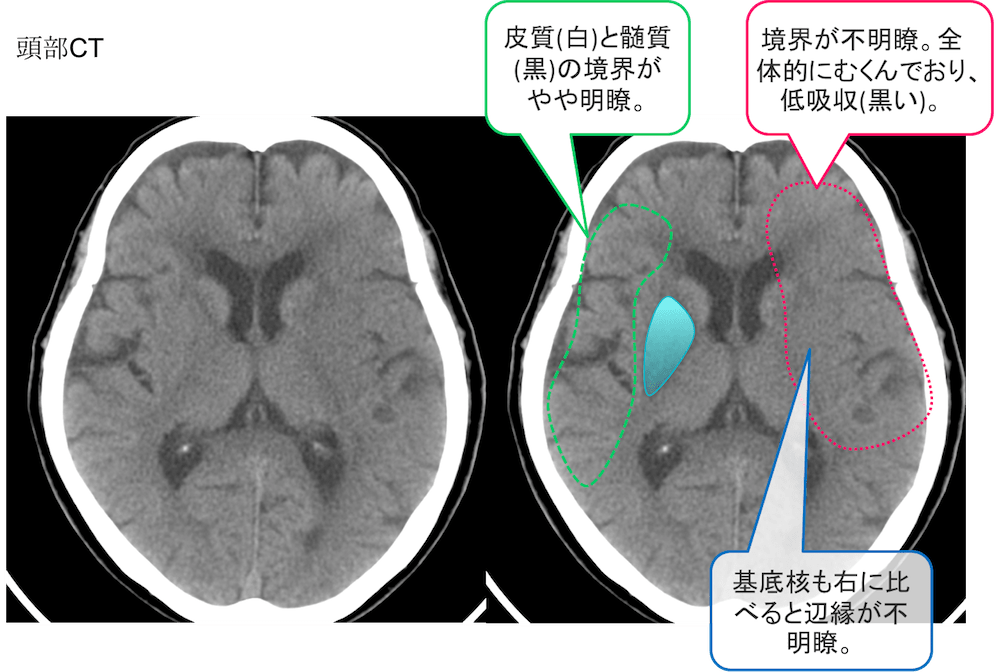

症例:70歳男性 左麻痺

左右は全く同じCT画像です。

緑点線で囲ったところは、皮質と髄質の境界がまだわかりやすいですよね。

ところが赤点線で囲った側は全体的にむくんでいて、境界がはっきりしません。

これらのCT所見が

- 皮質・白質の境界消失

- Silvius裂の狭小化、脳溝の狭小化・消失

- レンズ核の不明瞭化

に相当します。

とはいえ、なかなか難しいですよね。読影の専門家が見ても評価が非常に難しいのです。

早期虚血サインが確認しやすいスライスがある

ちなみに、この早期虚血サインは、上のような

- 基底核レベル

- 放線冠レベル

といわれる高さでチェックすることが多いです。(中大脳動脈領域にこの早期虚血サインは出やすいといわれるため)

ちなみに上記画像、きんちゃんは脳梗塞を発症している箇所が分かりませんでした(笑)

勉強不足であります!!!

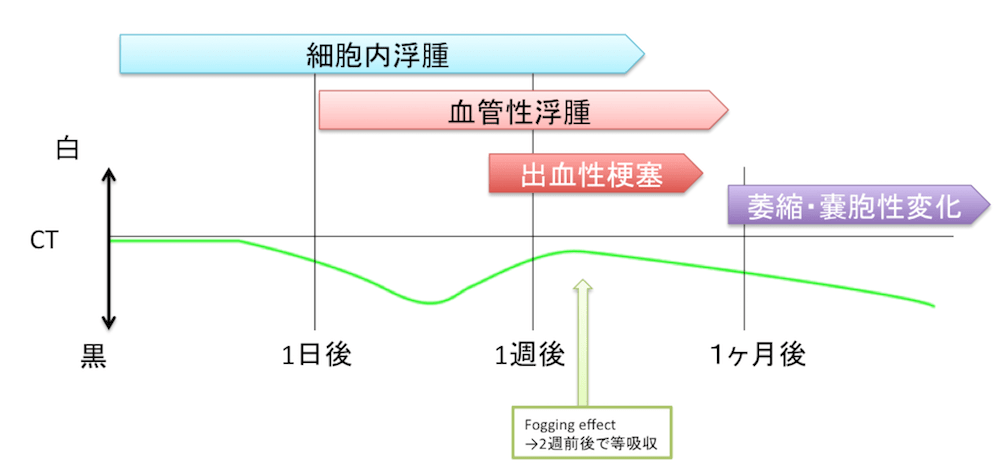

脳梗塞の経時的な変化を理解しよう!

脳梗塞は時間との勝負だとお話ししました。

撮影した画像から、脳梗塞を発症してから現在でどれほどの時間が経過しているのかを鑑別することができます。

CT画像と一緒に見ていきましょう!

上記グラフのように、脳梗塞が生じるとその部位はCT画像上で黒くなります。

ただし、2週間前後でいったん等吸収になるため注意が必要です。

発症直後(0~1時間)

超々急性期に該当する時間です。

所見はありません、つまりCTでの指摘はほぼ不可能であるということです。

超急性期(1~24時間)

MCA領域での脳梗塞の場合はearly CT signでの描出を確認できる場合があります。

上で提示されている画像と同じものです。

脳梗塞発症から数時間後の画像ですがよく見ると左(向かって右)の皮質と髄質の境界が不明瞭化しており、浮腫性変化を認めます。

いわゆる、early CT signです。

ほんと微細すぎてわかりにくいですね、、、

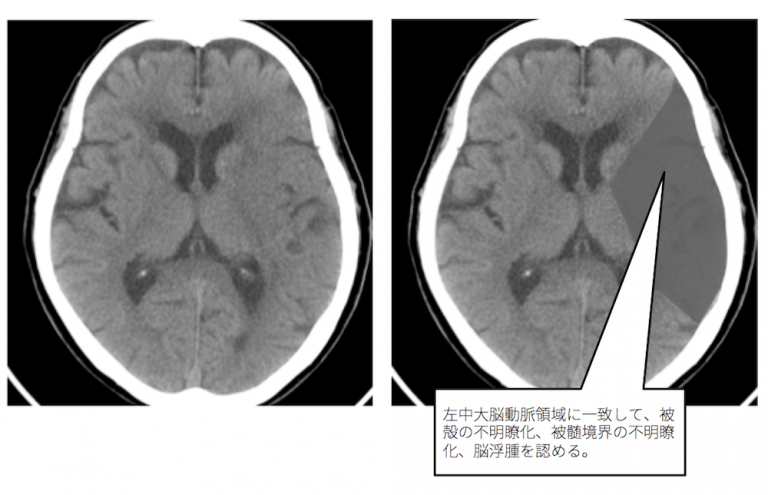

急性期(1~7日間)

梗塞部位は低吸収域として描出されます。

同じ症例の翌日に撮影したCT画像です。

左右で見比べれば、どこが梗塞を生じている部位なのかは明らかですね。

ここまで進行している状態で、脳梗塞と診断するのではなくearly CT signの時点で気づかなくてはなりません。

言っておきながら自分にも刺さります、、、

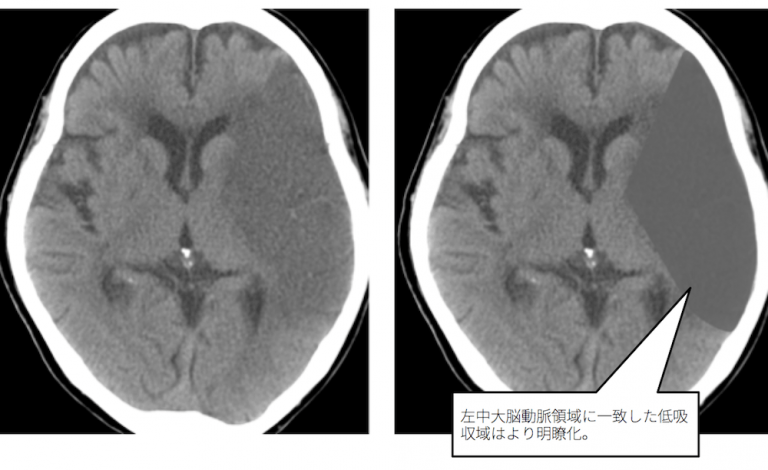

亜急性期(1~4週間)

発症から2週間程度で血管性浮腫の後退に伴い梗塞部位が正常脳組織とほぼ同様の濃度を示し、一見すると正常画像のように見えます。

これをfogging effectと言います。

この時期を挟むように、脳梗塞部位は低吸収として描出されます。

慢性期(1か月~)

濃度は脊髄液と同様くらいの低吸収域となり、いわゆる古い梗塞(陳旧性梗塞)と分類されるようになります。

脳梗塞の治療方法は何がある?

脳梗塞の治療方法として、きんちゃんの病院では

の2つをメインで行っています。

経静脈血栓溶解療法(t-PA治療)

t-PAという血栓を溶かす薬剤を体内に投与して滞った血液の流れを回復させる療法です。ただし、適応可能時間に制限があります。

脳梗塞を発症してから4.5時間以内でないとこの薬剤は使用できません。

つまり症状が発生してから早い段階で治療を開始する必要があります。

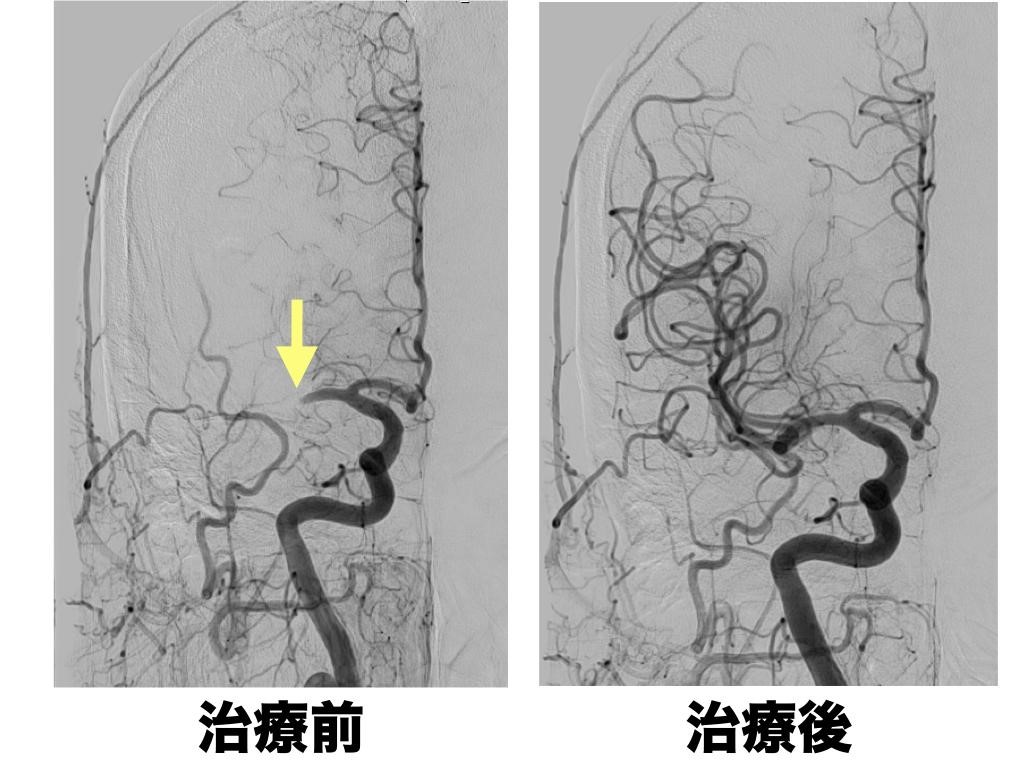

血管内治療(血行形成術)

画像引用:https://www.kitano-hp.or.jp/section/nosinkei/c_02

血管内治療は、脳内の詰まった血管までカテーテルを挿入して血栓を絡み取る治療方法です。

t-PAと併用して行われることもあります。

血管内治療の場合は、脳梗塞が発症してから9時間以内が適応です。

まとめ

脳梗塞を発症し、手遅れになったらもう壊死した部位が治ることはありません。

繰り返しになりますが、脳梗塞を発症してから治療が間に合うかは時間との勝負です。

とくに超急性期の段階では一刻も早い治療が患者の今後を左右します。

放射線技師としてできることは、脳梗塞の所見を疑う用ならすぐに医師に報告して緊急治療の準備を開始することです。

多種多様な脳梗塞の中で代表的な症例をこちらの記事で紹介しています。

詳しく知りたい方はぜひこちらの記事も併せてご覧ください。

そしてこの記事を読んでくださった皆様へ

もしあなたが、少しでも普段と違う、何かおかしい、しびれや動かしにくさなどの症状を感じた際は医療機関への受診を考慮してください。

理想的には、MRI撮影が可能な設備が望ましいです。

ではまた

引用:脳梗塞とは? | 高橋医院 (hatchobori.jp)

【画像あり】脳梗塞はCTでわかるの?MRIの方がよい? (xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp)