CT造影検査における副作用とビグアノイド系薬品の理解~乳酸アシドーシスって何?~

造影剤の副作用を理解しよう!

CT造影検査は、患者の内部構造を鮮明に捉えるために非常に有用な手法です。

しかし、造影剤の使用に伴う副作用のリスクも無視できません。

特に新人技師さんにとっては、造影剤の副作用とその対策についてしっかりと理解しておくことが重要です。

本記事では、以下の内容をまとめています。

- CTで用いるヨード造影剤の副作用の分類

- 発症する可能性のある副作用

- 造影剤腎症(CIN)

- ビグアノイド系薬品と禁忌

- 乳酸アシドーシスの機序

CTで用いるヨード造影剤について一緒に学んでいきましょう!!

造影剤の副作用が発生した時の対処法を知っていますか?

新人技師さんにとって、初めてのCT造影検査は不安なものです。

そんな不安な中で、万が一造影剤による副作用が発生したらパニックになるのは火を見るよりも明らか。

造影剤の副作用や正しい対処法についての知識が不足している場合、患者に適切な対応ができない可能性があります。

各施設での造影剤使用に関するルールやプロトコルは異なるため、必ず事前に確認しておきましょう。

造影剤の副作用について学ぼう!

ヨード造影剤の副作用は大きく分けて、3つあります。

- 即時性副作用:投与から1時間以内に発生

- 遅発性副作用:投与1時間後から1週間経過後に発生

- 造影剤腎症:原因不明の腎機能低下

国家試験や放射線取扱主任者試験でも学んだ内容ではありますが、しっかり復習しましょう!

即時性副作用

即時性副作用は、投与から1時間以内に発生する副作用で、その多くは、投与後数分以内に発生します。

臨床所見としては、悪心・嘔吐、くしゃみや軽度の蕁麻疹などから、時に死亡に至るショックまで非常に幅が広いため患者の観察を怠らないことが重要です。

造影検査終了後には必ず患者の状態を確認しましょう!

気持ち悪くなったり、体調に変化はありませんか?

たまに、「大丈夫ですか?」と聞く人もいますが個人的にはおすすめしません。

人間、「だいじょうぶ?」という問いには反射的に「だいじょうぶです」と答えてしまうことが多いので、、、

造影検査の前処置はどんなものがあるの?

CT造影検査の前処置は明確なエビデンスがないものの広く受け入れられています。

ただし造影剤投与直前のステロイド静注は一般に無効とされており、緊急時のやむを得ない場合以外は行ってはならないとされています。

即時性副作用は危険因子が無くても発生することもあり、またその発生を確実に予測あるいは予防する方法は存在しないので、危険因子の有無にかかわらず常に緊急時治療のための準備はしておく必要があります。

即時性副作用を確認したら記録をしよう!

造影剤の副作用が発生した際の、施設ごとにルールは定められていると思いますが、きんちゃんの病院での話を軽くしたいと思います。

なお、実体験です!

大まかな流れは以下の通りでした。

- くしゃみの頻発(造影剤の副作用を確認)

- バイタルの確認(血圧、SpO2、心電図波形など)、担当医と看護師に連絡

- 担当医が状況を確認して必要に応じた処置を実施

くしゃみは誰でもする生理現象ですが、この時は検査直後の患者が4,5回連続でくしゃみしていたのですぐに上記の流れに移行しました。

また、どのような症状が造影後のどのタイミングで発生したのか看護師や医師が把握できるように、状況やバイタルの数値は記録しておきましょう!

この患者は処置室に連れていかれた後は、様子見で帰宅できたので軽度副作用のみで済んだのだと思います。

もしも重度の副作用で緊急対応が必要な際は、施設のルールにのっとって速やかな対応ができるようにしておきましょう!

即時性副作用の危険因子

ヨード造影剤による即時性副作用の危険因子として以下が挙げられます。

同意書を取る際には、これらの3点は必ず確認するべきです。

また同意書自体が患者のような一般人に理解されやすい形で作成されているため、早いうちに自分でも読んでおいてどのようなものか理解を深めておくことも大事ですね。

遅発性副作用

遅発性副作用は、投与後1時間から1週間経過後に生じる副作用であり、他の薬品と似たような様々な皮膚反応が見られます。

通常、軽度あるいは中等度に症状がとどまり、慢性化することはありません。

即時性副作用にあるような重度の反応が起こることはありませんが、患者への説明をして事前に検査の同意をとっておくことは必須ですね。

造影剤腎症(CIN)

造影剤腎症は、他の病因がないのに造影剤投与後3日以内に起こる腎機能低下のことです。

具体的な数値基準として以下のようなものがあります。

血清クレアチニン値が25%以上増加あるいは0.5mg/dL以上の増加

あくまで血清クレアチニン値が参考指標なんですよね。

造影剤腎症の発症はヨード造影剤の腎毒性によるものですが、ほとんどの場合はもともと腎機能障害のある患者に発生するといいます。

造影検査前に腎機能を必ず確認しよう!

きんちゃんの病院では、腎機能が低い場合は、造影検査の中止や補液による点滴をしながらの施行になることが多いです。

造影剤投与前に原則としてすべての患者の腎機能を事前に確認しておくことが望ましいですね!

eGFR値を算出しよう!

血清クレアチニン値を用いてeGFRを算出する計算式は以下の通りです。

- 男性:eGFR(ml/分/1.73㎡)=194×Cr(mg/dl)-1.094×年齢(歳)-0.287

- 女性:eGFR(ml/分/1.73㎡)=194×Cr(mg/dl)-1.094×年齢(歳)-0.287×0.739

性別、クレアチニン値、年齢の3つの情報があれば計算して求めることができます。

算出されたeGFRですが、それぞれの施設によって造影検査を実施してもよいか否かの基準値が異なると思います。

ここでは、eGFRの算出方法だけご紹介しますね。

ビグアノイド系薬品とは?なぜ造影禁忌なの?

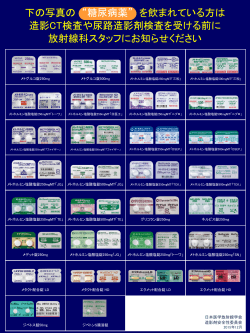

画像引用:https://expydoc.com/doc/7598129/page-1-%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%81%AE-%E2%80%9C%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E8%96%AC%E2%80%9D-%E3%82%92%E9%A3%B2%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E6%96%B9%E3%81%AF-%E9%80%A0%E5%BD%B1ct%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%82%84%E5%B0%BF%E8%B7%AF

造影剤禁忌の例として、「ビグアノイド系薬品」について触れられている項目があるはずです。

ビグアノイド系薬品の特徴について軽くまとめました。

ビグアノイド系薬品の特徴

ビグアノイド薬の特徴は次のとおりです。

ビグアノイド系薬品とは、血糖コントロールを改善し、体重を増やしにくい飲み薬です。

肥満の人によく使われますが、肥満のない人でも効果があります。ほかの薬と併用しなければ、低血糖を起こす危険性が低いことも特徴です。

歴史の⻑い薬ですが、現在でも2型糖尿病の患者さんに最初に使われる薬の一つです。

ビグアノイド系薬品は肝臓に作用して「乳酸から糖を作る」働きを抑制することで血糖値を下げています。

つまり、平常時であれば糖になる乳酸が、乳酸のまま体内に存在することになるため、ビグアノイド系薬品を内服している患者は普通よりも乳酸が多い状態にあります。

なお、乳酸は腎臓を通って体外に排泄されていくため、腎機能が低い人はより、体内の乳酸濃度が多くなります。

そして、あまりにも乳酸が多いと「乳酸アシドーシス」を発症する恐れがあります。

乳酸アシドーシスって何?どうすれば避けられるの?

乳酸アシドーシスを発症するとどうなるのでしょうか?

乳酸アシドーシスを発症すると、血液中の乳酸が増えすぎた状態で、吐き気、腹痛、脱水、低血圧などが起こり意識を失うこともあります。

これを避けるために、肝臓、腎臓、心臓、肺などに障害のある人、脱水のある人、大量の飲酒をしている人などには、この薬は使わないことになっています。

75歳以上の方が、この薬を新たに飲み始めることも勧められていません。

乳酸アシドーシスを避ける取り組み

ヨード造影剤を用いた検査では、乳酸アシドーシスを避けるために、緊急の場合を除いて、検査前から造影剤投与後48時間まではこの薬は飲まないようにする施設が多いです。

乳酸アシドーシスを引き起こす恐れがある糖尿病薬はビグアノイド系薬品に限られるため、糖尿病薬を内服している患者の造影検査時は、内服薬の確認まで行うようにしましょう!

まとめ:造影剤の副作用とビグアノイド系の知識は必須!

CT造影検査は多くの医療現場で使用される重要な診断手法ですが、副作用のリスクを理解し、適切に対処することが求められます。

特に新人技師さんは、各施設でのルールや緊急時のマニュアルを遵守し、患者の安全を第一に考えることが大切です。

また、ビグアノイド系薬品を使用している患者に対しては、造影剤の使用に際して特別な配慮が必要です。

少しでも不安や疑問を感じた際は迷わず先輩に相談して、安全な検査を提供することを心がけましょう!

造影検査の基礎についてはこちらの記事をご覧ください!

ではまた