もっと脳梗塞を学ぼう!~塞栓性脳梗塞編~

脳梗塞の知識は知ってた方がお得

脳梗塞についての記事を読んでくださった皆様、さらにレベルアップしたくありませんか?

そんな皆様のための、もっと学ぼうシリーズの第1弾です!

今回は脳梗塞の中でも、特に見る機会が多いであろう3種類の脳梗塞について学べればと思います。

ぜひ最後まで見ていいただいて、脳梗塞マスターを目指しましょう!!!

脳梗塞の分類を学ぼう!!

撮影した患者が脳梗塞だと判明しても、すべての脳梗塞に対して同様の治療方法が適用されるわけではありません。

それぞれの脳梗塞に対して適切な治療を行うためにも、病型分類は必要不可欠です。

脳梗塞を、臨床病型と発症機序の観点から分けると以下のようになります。

| 臨床病型 | 発生機序 | 病態・原因 |

| ①塞栓性梗塞 | 塞栓性 | 心原性(心房細動→左心耳血栓) 動脈原性※(頸動脈plapue破綻) ※は同じ病態。奇異性(右左シャント) |

| ②アテローム血栓性 | 血栓性 | 主幹部から皮質枝レベル |

| 塞栓性※ | Plaque破綻→遊離→末梢閉塞 | |

| 血行力学的 | 主幹動脈狭窄~閉塞→灌流圧↓ | |

| ③穿通動脈閉塞(広義のラクナ梗塞) | 細小動脈硬化 | 穿通動脈細動脈硬化(ラクナ梗塞) |

| 血栓性 | 起始部血栓による分枝粥腫型梗塞 | |

| 塞栓性 | 微小塞栓。主幹動脈に一過性閉塞→再開通。 | |

| 血行力学的 | 主幹動脈狭窄~閉塞 |

臨床病型では3種類に分けられます。

- 塞栓性脳梗塞

- アテローム血栓性脳梗塞

- 穿通動脈閉塞(広義のラクナ梗塞)

それぞれの詳しい説明をしていくわけですが、今回の第1弾では

塞栓性脳梗塞

をメインで説明します。

一緒に学んでいきましょう!!

塞栓性脳梗塞は、どんな脳梗塞なの?

塞栓性脳梗塞はどのような脳梗塞なのでしょうか?

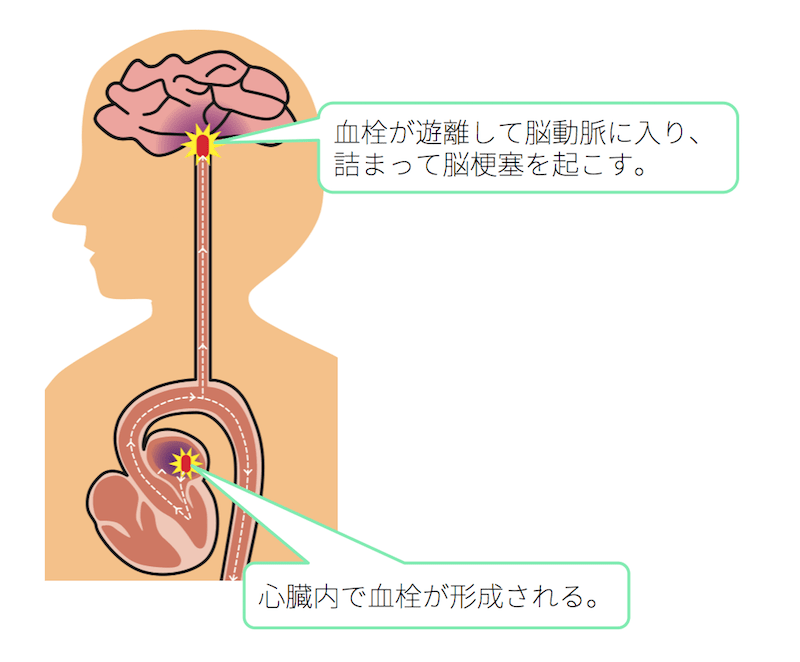

ずばり、大きな塞栓子が血流によって運ばれてきて、動脈分岐部に閉塞をきたす脳梗塞です。

ではその大きな塞栓子はどこから運ばれてくるのでしょうか?

塞栓の多くは心臓から飛んできます。そのため、心原性脳塞栓症と言われることが多いです。

救急患者のMRI撮影画像を見た先生が、

心原性かな?

と略して言われることが多いですが

「この脳梗塞は心原性脳塞栓症によって引き起こされた脳梗塞かな?」

という意味です。

心臓の何が原因なの?

心原性の中でも、不整脈の心房細動が原因の多くを占めます。

主に左房・左心耳に血栓が形成されて、ある時それが脳に飛んで行って発症するのです。

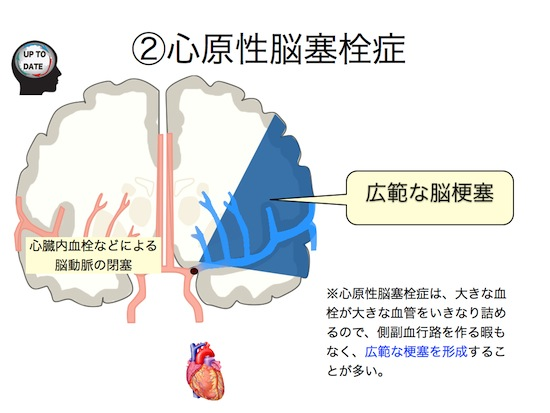

大きな塞栓子によって閉塞が起こるため、いきなり発症します。

側副血行路を作る暇もないため、血管が閉塞してそれによる重篤な症状(意識障害、片麻痺)が起こるのが特徴です。

そして側副血行路に乏しいため梗塞巣は大きくなりやすく、出血性梗塞の頻度も高く、脳梗塞の中で最も重症とされ、予後不良になりやすいです。

支配域に一致した境界明瞭な梗塞のため、撮影前から症状を見てどの領域の脳梗塞なのかある程度予測することが可能です。

たまに、塞栓子が自然溶解して破砕→抹消を閉塞することがあります。

これをspectacular shrinking deficit(SSD)と呼びます。

実際の画像を見てみよう!!

それでは実際の心原性脳塞栓症の臨床画像を紹介します。

CT,MRIそれぞれの画像からより現場で役立つ知識を学びましょう!

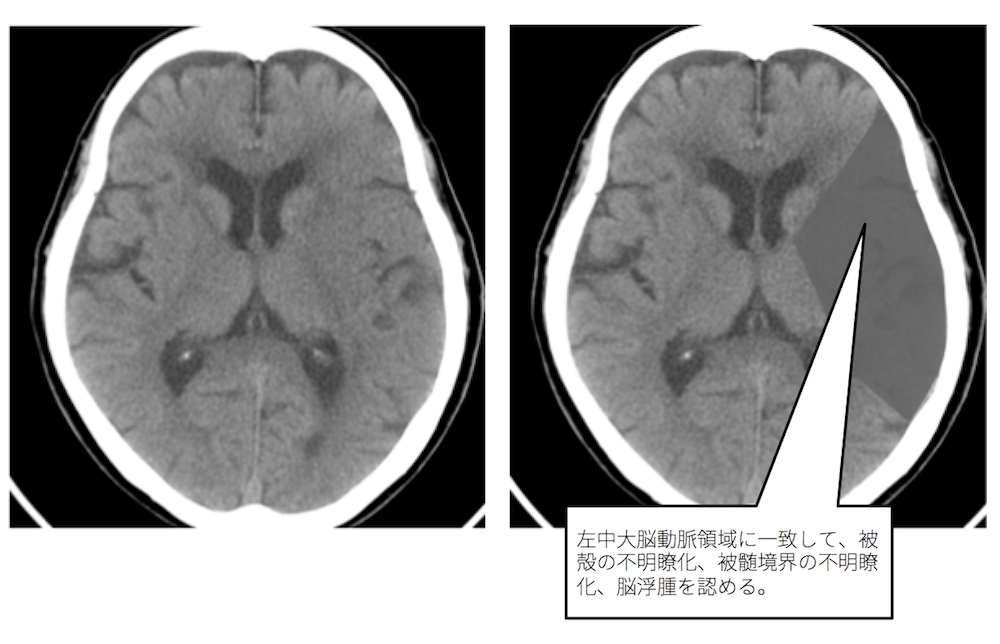

症例:80歳代女性 意識障害(頭部CT)

頭部CTでは少しわかりにくいですが、左右比較すると左側がMCA領域に一致して

- 被殻の不明瞭化

- 被髄境界の不明瞭化

- 脳浮腫

を認めています。

early CT signを疑う所見で、急性期の脳梗塞を疑います。

(頭部MRI+MRA)

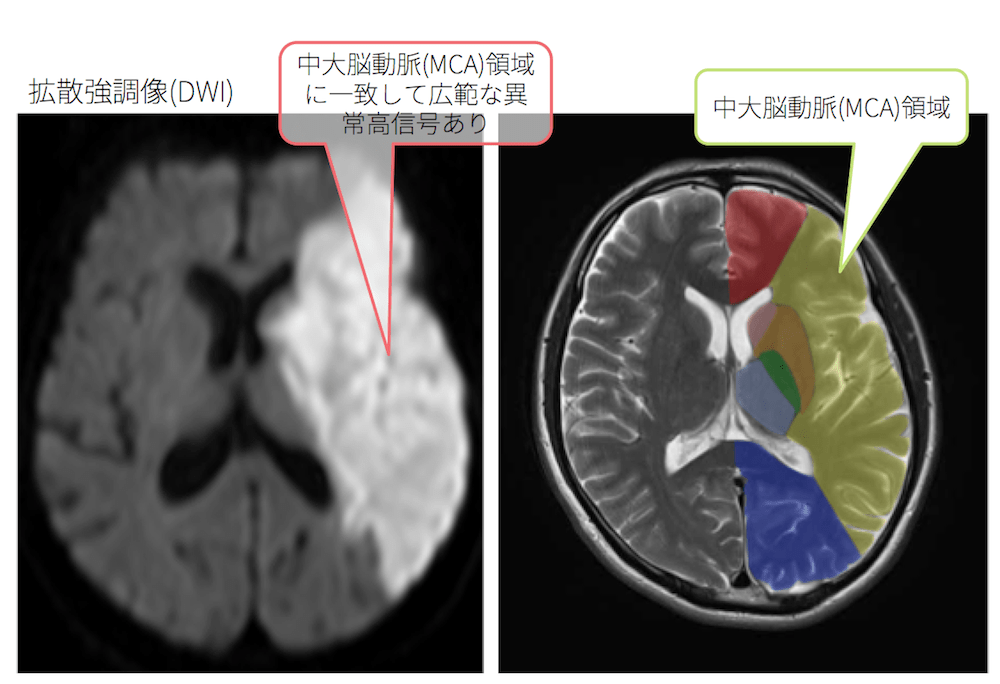

基底核レベルのスライスで左がDWI,右がT2WIです。

DWIで、左MCA領域の広範囲に以上高信号を認めます。

右のT2WI色分け範囲において、黄色の範囲がMCA領域でDWIの高信号範囲と一致していますね。

アテローム血栓性脳梗塞の場合は、ゆっくり進行するため側副血行路を生じ、脳皮質が保たれた状態で梗塞が起こることが多いです。

今回のような心原性脳梗塞の場合は、突然血栓が飛んできて詰まるため、皮質も含めて広範に梗塞を生じていることがわかります。

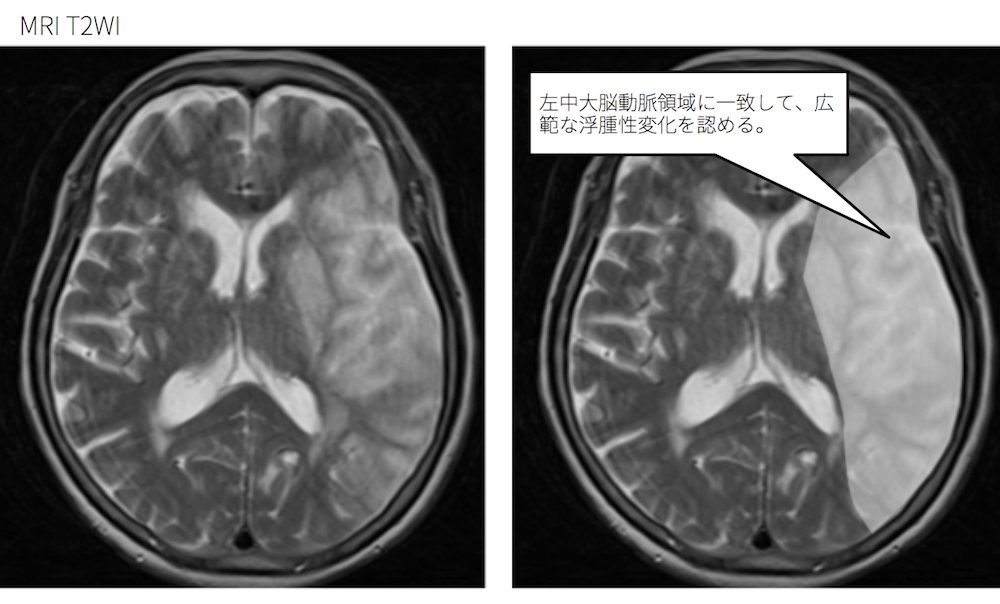

T2WIでも左のMCA領域にて広範囲な高信号を認めます。この信号がある範囲では浮腫を生じています。

T2WIで高信号ということは、超急性期ではないと思われますが、心原性脳塞栓症についてはかなり強い閉塞を生じやすく、その場合は発症から数時間だったとしてもT2WIにて異常な高信号を認めることがあります。

信号強度と時間の関係はもちろん、脳梗塞の程度と時間にも相関関係があるといえるでしょう。

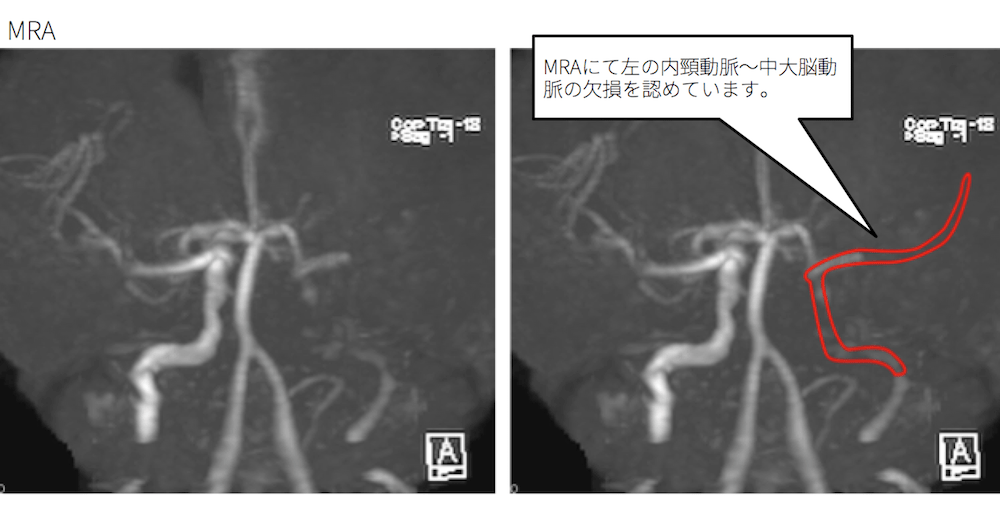

MRA画像では左右比較すれば左のMCAが途中で欠損していることが明らかです。

赤線のように、本来見えるべき血管が見えていないことが分かりますね。

また、MRAから塞栓が血管のどの位置からされているのかを知ることもできます。

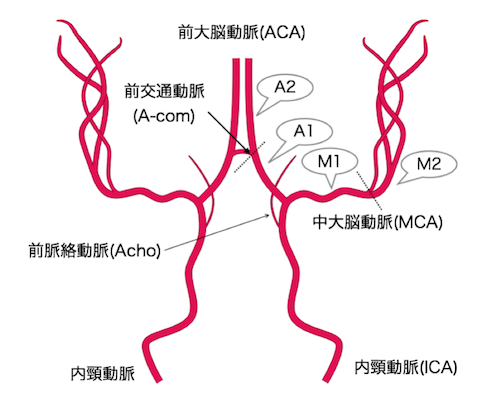

上記正常解剖図から判断すると、左M1領域で塞栓が起こっていると考えられます。

脳梗塞を発見した旨を先生や他の医療従事者に報告するときは血管名と塞栓を生じている位置まで伝えられると素晴らしいです!

おまけの臨床画像も見てみよう!

何度か話題に上がった、出血性脳梗塞についても臨床画像を見てどのようなものか

一緒に学びましょう!!

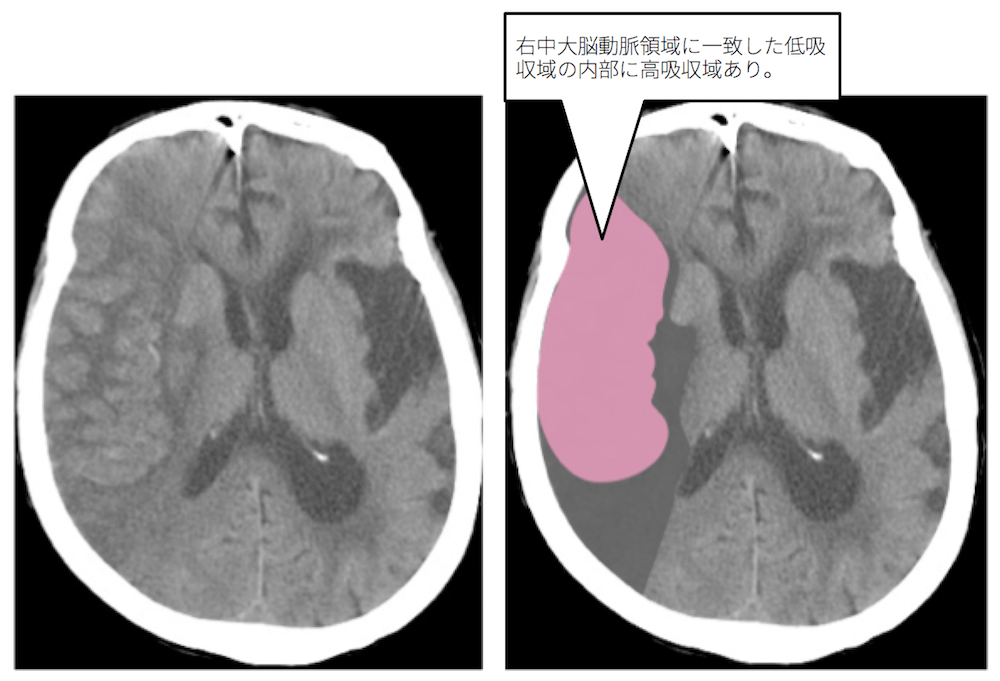

症例:80歳代 男性

心原性脳梗塞と診断後、数日後に撮影した頭部CT画像です。

右MCA領域に一致した低吸収域を認めており、先ほどの症例とやや似ていますが、

低吸収域内に、高吸収の信号が散見されます。

これは、脳梗塞を起こした部位に、今度は出血を起こした状態であり、

これを出血性脳梗塞と言います。

まとめ:塞栓性脳梗塞は気づきやすい!

いかがでしたか?

今回は、もっと学ぼうシリーズの第1弾として脳梗塞の内の一つである、塞栓性脳梗塞について説明させていただきました。

記事を書きながらも、私自身も学ぶことが多かったため大変有意義な記事の一つになったのではないでしょうか!?(笑)

- 広範囲に及ぶ脳梗塞

- DWIの拘束範囲で、どこの支配領域が虚血しているか分かる

- 予後不良で、素早い対応が求められる

脳梗塞のもっと学ぼうシリーズは第3弾まで予定しているので、近々の更新をぜひお待ちください!

ではまた

引用:脳梗塞の病型の診断(画像診断) (xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp)

心原性脳梗塞とは?症状、画像診断、治療法のまとめ! (xn--o1qq22cjlllou16giuj.jp)