救急対応に自信がない新人技師へ|現場で役立つ実践ポイント6選を5年目技師が語る

救急対応のイロハを学ぼう!

みなさん、こんにちは!日々の業務お疲れ様です!!

救急車のサイレンが鳴るたびに、ついついそちらを向いてしまうことはありませんか?

医療従事者だと、無意識のうちに救急車のサイレンで反応してしまうのはもはや職業病ですよね笑

もしかしたら、まだ放射線技師になりたての方は

救急患者の対応って結局何をすれば良いの?

救急患者が来たらどうすれば良いかわからない!

なんてお悩みも多いのではないでしょうか?

そんな方々に向けて、この記事では「新人でも知っておけば安心な救急対応のポイント」 をお伝えします!

もう救急対応の連絡が来ても、怯えずに積極的に仕事ができるようになりますよ!!

- 宮城県在住の診療放射線技師(2025年現在5年目)

- 新卒で入った大学病院を1年で転職

- 広島の中規模病院でおよそ3年勤務→転職

- 仙台の中小規模病院で勤務中

- 経験モダリティ:レントゲン、CT、MRI、透視、骨密度、血管内(アンギオ)、放射線治療、救急対応

結論:撮影技術だけじゃなく、判断と連携も含めて救急対応

新人のうちは「この条件で撮ればいい」と撮影技術だけに目が行きがちですが、救急の現場ではそれだけでは足りません。

というか、そもそも救急対応のキホンを教わる機会もなくいきなり現場にぶち込まれた人が多いのではないでしょうか?

そんな方々にこそ役立つ情報を、この記事では初歩の初歩からまとめてみました!

下にまとめたものが、病院において救急対応をする上で知っておきたい基本的な知識や技術です。

- 一番最初にやること

- 検査台への移乗方法

- ストレッチャー移動

- 状況報告で使うスケール(JCS or GCS)

- 救急発生時の連絡先

- 緊急時の道具の所在確認

救急の連絡が来たら、一番最初にやること

電話が鳴って、取ったらこのように言われました。

今から救急1台入るからね

はい、電話を受けた皆さんはこの後何をするのが良いでしょうか?

必要な情報のやり取りを最優先に心がけよう

まず必要なのは救急患者の情報ですね。

- 患者の名前

- 撮影部位

- 撮影モダリティ

- 救急車がいつ到着するか

必要な情報を聞き出せたら、担当モダリティの技師のところに行きましょう。

もし救急患者にCTのオーダーが出そうなら、CT担当技師の元へ行き、救急が1台何時ごろに到着するかを伝えます。

相手に折り返しの連絡をする場合があるため、そのまま担当技師に情報を伝えて引き継いでもらうか、代わりにあなたが連絡をして撮影可能な時間を伝えてあげましょう。

相手が知りたい情報を簡潔に伝える

上記の問い合わせだと、「今から救急患者が来るよ」という連絡でした。

ですがほとんどの場合、相手が一番知りたいのは何の情報でしょうか?

ズバリ、「いつ撮影が可能か?」です。

今から来る救急患者はすぐに撮影できるの?できないの?

そのため、答えるときもまずはそれを伝えてあげましょう。

とかそういう感想や状況報告は言わなくていいんです。相手が知りたい情報を最優先で伝えてあげてください!

- 患者の情報を聞き出す!

- 相手が知りたい情報を最初に伝える!

- 自分の感想や状況報告は言わなくていい!

検査台への移乗方法

検査台への移乗方法も、見様見真似だけでやるのは危険です!

この記事でまとめた内容をもとに先輩技師に確認しながら覚えていきましょう!

さて、先ほど事前連絡があった救急患者が病院に到着して、撮影室に移動となりました。

患者の移動方法は大きく分けて3パターンになります。

- 独歩(患者自身で歩いてくる)

- 車椅子で移動

- ストレッチャーで移動

独歩でくるならともかく、車椅子やストレッチャーで検査室に来る場合は準備や移乗のコツが必要になります。

それぞれの場合に分けてまとめました。

車椅子の場合

車椅子移乗の手順をまとめました。

- 車椅子を検査台に対してやや斜めに横付けする。

- 車椅子をロック&足置きを外す。

- 移乗の際に邪魔になりそうなものは避けておく。

- 自分の足を患者の足の間に入れて、抱き抱えるようにして患者の腰をもつ。

- ピボットのように軸足を固定したまま重心移動。

- 検査台に着地。

- 検査台に寝かせて、検査を開始する。

文章だけだとなかなか想像がしにくいと思うので、車椅子からベッドへの移乗方法を解説する動画を用意しました。

倍速視聴でも十分理解できるので、ぜひ真似してみてください!

また、MRIでの検査の場合はMRI対応の車椅子へ乗り換える必要も出てくると思います。

上記動画と同じような要領で行っても良いですが、人数がいるなら「一人が患者を支えて、もう一人が車椅子を交換する」というやり方の方が簡便でしょう。

立位保持が困難な場合は、何人かで支えると安定感が増します。

あとは、移乗後に患者が後ろに倒れないように背中側に誰か一人は必ずついておくようにしましょう!

- 車椅子移乗は動画で全体像と流れを把握!

- 車椅子→車椅子への移乗は、連携して行う!

- 必ず患者の背中側に誰か一人はいるようにしよう!

ストレッチャーの場合

ストレッチャーで運ばれてくる患者の方が、重症の確率は高いので車椅子の時以上に慎重な移乗が必要ですよ!

- 検査室に入るストレッチャーの向きを指示する(頭から or 足から)

- ストレッチャーと同じ高さに検査台の高さを合わせる。

- ストレッチャーを横付けして、必ずロックをする。

- スライダー or タオルを患者の体の下に敷く。

- ルートやラインが引っかからないか確認する。

- 一人の合図に合わせて以上を行う。

- ストレッチャーを離して、検査のポジショニングを行う。

ストレッチャーの移乗方法についても動画を用意しました。

重症患者のストレッチャー移乗では、心電図モニターやアンビューバッグなども一緒に動かします。

人では多いほどいいので、新人技師さんも積極的に手伝いに行きましょう!

自然と人手が集まるなら良いですが、状況によっては人数不足になることもあります。

そんな時は、少人数で無理に移乗しようとせず人を呼びましょう!

移乗の力貸してください!

この一言で、先輩技師や他のスタッフは力を貸してくれるはずですよ!👍

- ストレッチャー移乗は、人手が多いほど楽。

- ストレッチャーのロックは絶対に忘れない!!

- ルートやラインは、移乗時に引っかからないよう細心の注意を払う。

患者移乗時の暗黙のルール2選

患者を移乗する際に、知る人ぞ知る暗黙のルールがあることをご存知ですか?

病院ごとに細かい点は異なるのですが、知っていると損しない情報を一部紹介します!

実際の現場で救急担当を経験して、きんちゃんが感じた「暗黙のルール」です笑

重症患者や救急患者は移乗時の頭へのダメージを最小限にするために、頭側の人主導で移乗を行なっている施設が多い印象でした。

※ストレッチャーで降りてきた患者については、左右のどちらかのスタッフの掛け声で移乗したりもします。

そして掛け声も人によって違いますが、一番共通認識で感じたのは「1・2の3!」の「3」のタイミングで移乗をしていることです。

「せーの!」ではダメなんですか?

と感じる方もいるかもしれませんが、掛け声のどのタイミングで移乗するか一番わかりやすいのが「1・2の3」だからではないかと考えます!

また、オペ直後では医師主導で移乗を行う施設もありました。

移乗の掛け声も、合図も全て医師が行う、ということです。

逆に医師がいない状態での移乗は、「医師の許可がない限り、やってはいけない」という感じでした、、、

脳外科の病院で気がついたルールだったので、脳や頚部血管のオペ直後の患者限定かもしれません。

- 移乗のルールは病院によって異なるが、何となくの共通認識はある。

- 下手に自己流を押し付けずに、場の空気に合わせて行動する。

- 入りたての病院では、足側を持つのが安全。

ストレッチャー移動

救急対応では、ストレッチャーで患者をCT室・撮影室まで搬送する場面も頻繁にあります。

とりあえず押せばいいんでしょ?

新人のうちはついそう思いがちですが、ストレッチャー移動は実は事故の多い場面でもあるんですよね、、、

ここでは、きんちゃん自身の経験も交えて、押さえておくべき注意点を紹介していきますね!

- 進行方向は「足元が前」

- スピードは「ゆっくり、安全第一」で

- 搬送前後の「声かけ」が安心につながる

もしもストレッチャーに乗れる体験があれば、率先して立候補しましょう!

患者の気持ちになれば、乗り心地が良い(気分不良を誘発しない)移動方法が感覚的に理解できますよ!

進行方向は「足元が前」

患者を移動させるときは、足側を先頭にするのが基本です。

頭を進行方向にすると、表情や反応が見えなくなり、体調変化に気づけません。

また、曲がるときなどで頭が進行方向にあると、振り回される感覚で患者の吐き気を誘発してしまう恐れがあります。

たとえ短い距離だったとしても、足側からの移動を心がけましょう!

ただし、エレベーターに乗るときは頭から入れることもあります。

(エレベーターから出る時に足側からスムーズに移動するため)

スピードは「ゆっくり、安全第一」で

急いでいても、走ってはいけません。

ゆっくり、患者の状態を見ながら搬送しましょう。

- 顔色・呼吸・意識レベルを時々チェック

- 声かけ:「今から曲がりますね」「少し段差がありますよ」

医療ドラマとかで、「ストレッチャーを猛スピードで押して走る描写」がよくありますが、実際の医療現場では基本的にNGです。

急ぐにしても、「やや急ぎ足」程度でしょうか。とはいえ、早歩き+周囲確認の徹底が前提ですよ!

間違っても全速力を出さないようにしてくださいね。

搬送前後の「声かけ」が安心につながる

意識がある患者の救急搬送では、搬送時の声かけが非常に大切です。

患者の立場からしたら、病院に動くベッドで連れてこられて医師から色々追われて看護師から色々処置をされて、てんやわんやでしょう。

- 搬送開始前に:「今から検査室にご案内しますね」

- 到着時に:「到着しました。これから検査の準備をします」

たった一言で、患者さんの緊張は大きく和らぎます。

患者の様子を観察しながら、適宜声掛けをして不安を和らげてあげましょう!

- 進行方向は「足元が前」

- スピードは「ゆっくり、安全第一」で

- 搬送前後の「声かけ」が安心につながる

状況報告で使うスケール(JCS or GCS)

各病院にて、JCSやGCSといった指標が患者の意識レベルの把握で用いられています。

先生への状況報告で、患者の意識レベルを報告する際に活用できるようにしておきましょう!

病院によってどちらかの指標が使われているはず!まずはそこから確認しよう!

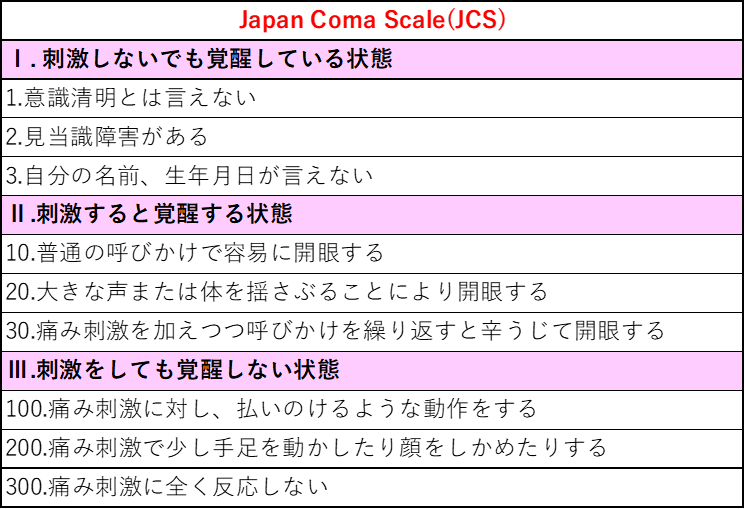

JCSについて理解しよう

日本独自の意識レベル評価法。

数字は1・2桁・3桁の3段階に分かれており、数字が大きいほど意識レベルが低くなります。

JCSの場合は数字の桁が大きくなるほど患者の意識レベルが悪いことを意味します。

画像引用:https://motoyawata.clinic/blog/jcs-gcs/

上記表を見ていただければ分かる通り、一番重篤な状態は「JCS300」です。

もはや覚醒しない状態がJCS3桁ですからね。

とはいえ、それ以外の状態だと問題ないのかといえばそんなことはありません。

きんちゃんの経験談ですが、JCS1桁でもCT撮影したらSAH→緊急オペというケースを何度も見てきました。

どの患者の場合でも、素早く的確に対応しましょう!!

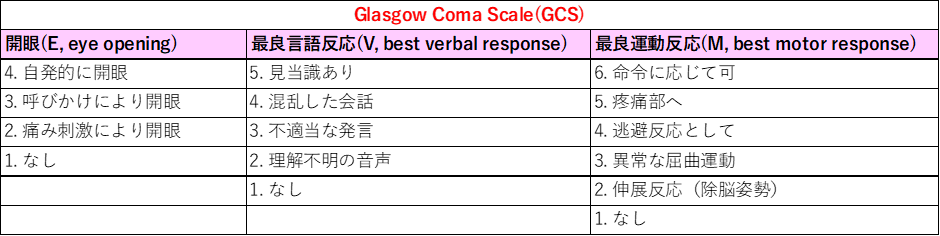

GCSについて理解しよう

世界的に使われる意識評価法。

3つの反応を合計した15点満点のスコアで表されます。

日本独自のJCSと異なり、GCSは世界的に使われている意識評価の指標を表す評価方法です。

数字が小さいほど患者の状態が重篤であることを示します。

画像引用:https://motoyawata.clinic/blog/jcs-gcs/

紛らわしいのが、JCSと異なって数字の大小と患者の重篤関係が真逆なところですね笑

GCSではE(開眼機能)、V(言語機能)、M(運動機能)の3要素に分けて評価します。

E、V、Mの合計点は3~15点のため、一番重篤な患者の点数合計は「3点」ということになります。

細かく点数分けをできるため、正確な患者の状態評価には非常に有用ですが、計算に時間がかかってしまうのが難点ですね、、、

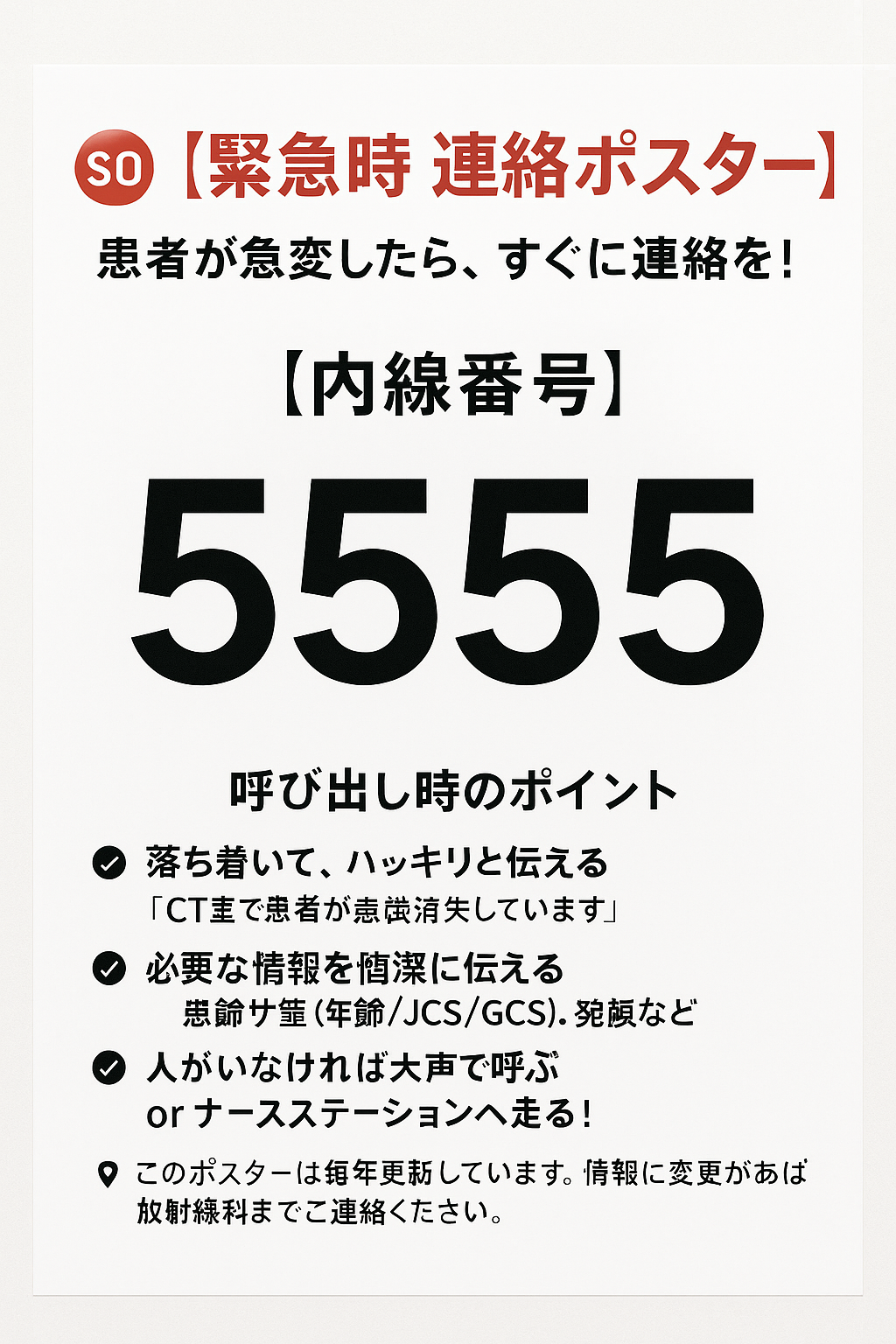

救急発生時の連絡先

緊急の処置が急遽必要になった際、まず一番にやることは「人を呼ぶこと」です。

どの病院にも、緊急時のコールは内線〇〇番、というふうに周知されていることでしょう。

(上記画像はイメージです)

呼び方は、ドクターコール、コードブルー、など病院によってさまざまです。

- どこにかけたら良いのか?

- どのタイミングで話せば良いのか?

- 何を話せば良いのか?

ここまで確認しておくようにしましょう!

きんちゃんも緊急時の内線コールをしたことがあります!

検査中の急変などであれば状況的に、放射線技師がコールを担当することが多いです。

いざという時に備えておくことが非常に大事だということですね!

- 緊急連絡時の内線番号を把握しておこう!

- コール時に何をどのように伝えればいいのか確認しよう!

- 集まったスタッフたちに状況を簡潔に説明しよう!

緊急時の道具の所在確認

緊急対応時に道具や医療器具を持ってこなければならない時、どこに何があるかをあなたはきちんと把握していますか?

代表的なものとして、以下の物品の位置は放射線技師でもきちんと把握しておくようにしましょう!

造影検査後の急変などで、シミュレーションも行おう!

放射線技師が一番直面することが多い患者の急変対応は、「造影検査後のアナフィラキシー」ではないでしょうか?

各施設での流れに沿った迅速な対応ができるように、常日頃から緊急時の物品の位置はしっかり把握しておきましょうね👍

- 救急対応に必要な物品の場所は把握しておこう。

- 定期的に緊急対応時の流れをシミュレーションしよう。

- 各施設に沿った流れを迅速に行えるように備えよう。

被ばく管理と安全意識も忘れずに

放射線技師は、まず救急患者の撮影にて患者の体内の状況を把握する立場にあります。

救急現場はどうしてもバタバタしがちですが、被ばく管理は絶対に忘れてはいけません。

今一度、被曝を最小限に抑える基本を確認しておきましょう!

- 距離を取る(防護壁の活用)

- 照射範囲を最小限に

- 1回で決める意識を持つ

「とりあえず撮る」ではなく、「どうすれば一発で撮れるか」を考えることが、患者さんを守ることにもつながります。

患者の体動抑制や、撮影タイミングなどで工夫を凝らすことも我々放射線技師にとって非常に重要な役割ではないでしょうか?

まとめ:最初は誰だって不安。でも一歩ずつ、確実に成長できます

突発的に起こる救急対応ですが、その中でどれだけ自分の役割を発揮できるか?

その手助けになるような救急対応の基本をこの記事でまとめさせていただきました。

- 一番最初にやること

- 検査台への移乗方法

- ストレッチャー移動

- 状況報告で使うスケール(JCS or GCS)

- 救急発生時の連絡先

- 緊急時の道具の所在確認

新人の頃は、救急対応って本当に怖いものです。でも、最初から完璧にできる人なんていません。

大事なのは、「知らない」ことを放置せず、「学ぶ」姿勢を持ち続けること。

このブログで学んだ知識を、少しずつ現場で実践していけば、必ず自信につながります。

ぜひこの記事を何度でも読み返して、救急の現場でも活躍できる技師になってくださいね。

きんちゃんは皆様の活躍を全力で応援しています!!

ではまた