4年目技師が語る、新人放射線技師の基礎講座①~胸写編~

きんちゃん

きんちゃんのラジエーションハウス

ポータブル撮影を行っている方なら誰もが考える疑問、ありますよね。

病院によっては、よほどのことがない限り全例ストレッチャーに移動してでも一般撮影室まで下りてきてレントゲン撮影を行っている施設もあります。(きんちゃんが働いていたところがそうでした)

感覚でも、撮影条件の数値的にも、一般撮影のほうがポータブル撮影よりも画質が優れると感じている技師の方が多いでしょう。

そもそも、ポータブル撮影で同じ部位の撮影でも、なぜ撮影条件が変わってしまうのでしょうか?

この記事では、一般撮影時とポータブル撮影時で撮影条件が変わる理由、ポータブル撮影時の部位別撮影条件一覧表をまとめています。

この記事を読めば、同じ悩みを持つ同期や後輩に、自信満々に説明できるようになるでしょう👍

ポータブル撮影で撮影条件が変わる理由、それは一般撮影時と撮影距離が異なるからです。

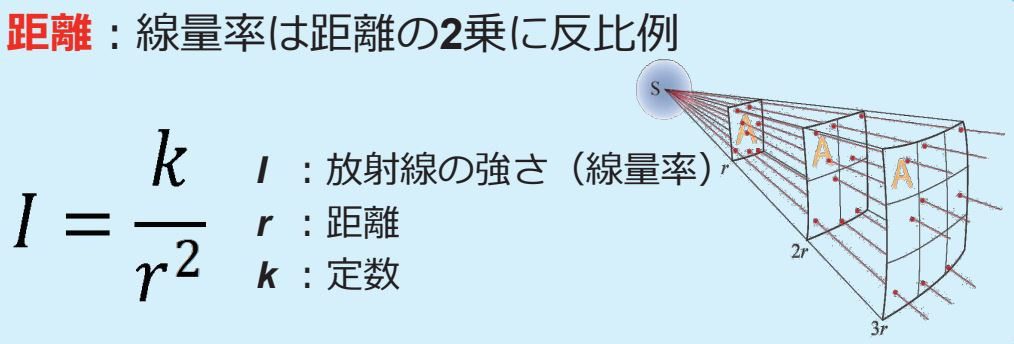

放射線は距離が長くなるほど減衰していきます。距離が2倍なら放射線は1/4です。放射線防護の3原則の一つですね。

撮影画像の質を担保するには、撮影条件の変更が必要になります。撮影距離が変われば、線量を変える必要も出てきますよね。

まずは、ポータブル撮影の部位別撮影条件一覧を見て、どれほどの線量を撮影時に曝射しているのか確認しましょう!

きんちゃんが勤務している病院のポータブル撮影装置に登録されていた撮影条件は以下の表にまとめた通りです。